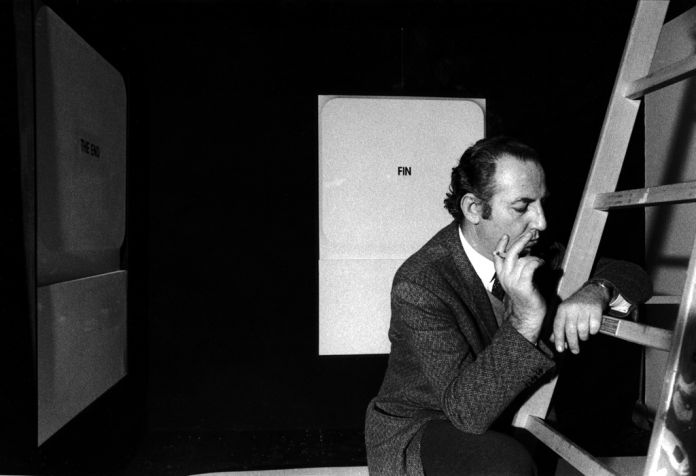

C’è un’immagine tra le migliaia che documentano la vita e le azioni di Joseph Beuys, più indimenticabile di ogni altra. È quella scattata a Napoli, nella galleria di Lucio Amelio, il 17 aprile 1981. Vediamo l’artista, appartato e rannicchiato sotto uno dei tavoli da lavoro che aveva raccolto nelle zone colpite dal terremoto dell’Irpinia. Con matite di diversi colori stava tracciando su un rotolo di carta per elettrocardiogrammi lungo ben 34 metri, il “diagramma terremoto”: come un sismografo umano, voleva visualizzare la possibile trasformazione positiva di quella componente catastrofica che aveva travolto il Mezzogiorno italiano.

Nella sua azione era implicita l’accusa alle inadempienze di una politica che aveva reso così vulnerabile quel pezzo d’Italia da lui tanto amato, ma da artista sentiva di dover andare oltre: cogliere il potenziale esplosivo del terremoto per attivare un salto di coscienza collettiva. L’energia sprigionata dalla terra non andava demonizzata ma trasformata in energia creativa che mettesse in movimento le persone.

C’è tutto Beuys in quell’azione. L’opera è un objet trouvé che risente di tutta la fragilità e la precarietà di quella realtà ferita (uno dei tavoli era in bilico, appoggiato su barattoli di vetro). Il titolo “Terremoto in palazzo” richiamava la categoria pasoliniana del potere, ma con l’ansia di reimpossessarsene. «Quel palazzo che dovremo prima conquistare e poi abitare in modo degno», avrebbe detto nell’ultima intervista rilasciata a Michele Buonomo. L’uomo sotto il tavolo è poi anche l’anti star, l’artista sceso dal piedistallo che dialoga, cerca ascolto e trova ascolto.

Fa perciò un po’ sorridere l’idea che, nel 1961, al suo primo incarico all’Accademia di Düsseldorf a Joseph Beuys fosse stata assegnata la cattedra di “Scultura monumentale”. È tra quelle aule che aveva avuto tra i primi allievi Gerhard Richter, transfuga dalla Germania Est: la situazione è ben ricostruita nel film “Opera senza autore” di von Donnersmarck. «Le cose iniziano ad andare male quando qualcuno va a comprare un telaio e una tela», era uno dei leit motiv del Beuys insegnante. Un avvertimento decisivo per quell’allievo che per ricominciare a dipingere dovette passare attraverso un vero azzeramento delle proprie certezze e competenze.

In realtà né “scultura”, né “monumentale” sono fuori luogo rispetto a Beuys. Semmai si dilata e muta radicalmente l’accezione di quei due termini. Per quanto riguarda “scultura” tutta l’opera dell’artista si configura come “soziale Plastik”, secondo la sua stessa definizione. «L’evoluzione va dall’arte moderna – cioè dall’arte tradizionale perché io considero tradizionale anche l’arte moderna – all’arte antropologica, e in quel contesto si realizza l’arte sociale: la società come opera d’arte», aveva detto Beuys nel bellissimo dialogo con Michael Ende raccolto in “Arte e politica una discussione” (Guanda, 1994). Scultura è quindi un lavoro di «configurazione del corpo sociale come grande opera d’arte». L’artista Joseph Beuys lavora a liberare l’energia artistica che è di ogni persona; la sua “scultura” prende la forma del cambiamento delle persone spinte a sperimentare un livello più alto di libertà.

«When Attitude Becomes Form» era il titolo della rivoluzionaria mostra bernese curata da Harqld Szeemann nel 1969. In Beuys, evidentemente tra i protagonisti dell’esposizione, quell’accezione di attitudine travalicava l’orizzonte personale e si concepiva come tensione verso un cambio di status collettivo. L’arte rompeva la “cornice”, travalicava nel corpo sociale: in questo senso l’accezione “monumentale” trova una giustificazione. È “monumentale” l’obiettivo che Beuys assegna alla arte rinnovata. Aveva dichiarato le sue “ambizioni” già nel 1972, quando, sempre a Napoli e sempre da Lucio Amelio, aveva presentato la grande foto-autoritratto “La rivoluzione siamo noi”, scattata a Villa Orlandi ad Anacapri. È un Beuys spavaldo che ci viene incontro con stivaloni, cappello di feltro in testa, un giubbotto chiaro e il suo classico borsello a tracolla. La rivoluzione non è più un progetto, un obiettivo ma un processo messo in atto e che sta irrompendo nel presente. Rivoluzione è infatti sinonimo di resurrezione, una definizione a cui Beuys, nato da famiglia cattolica, ricorre spesso: «È il principio della resurrezione: trasformare la vecchia figura che muore ed è irrigidita in una figura viva, pulsante, che stimola la vita, l’anima, lo spirito».

In questo processo di rigenerazione sociale, la natura fa da maestra e indica la strada: «Dico che l’albero è anche un segnale della trasformazione della società. È un segno che dimostra che la società deve essere elevata a un nuovo, terzo livello, anche secondo i punti di vista organici, senza alcuni ideologia, e soprattutto al di là di capitalismo e comunismo». La forza di Beuys è quella di ricondurre tutta questa prospettiva epocale a pratiche di estrema concretezza ed esemplarità, che lo proteggono dal rischio di deviare nell’utopia. Il caso più emblematico e celebre è quello delle «7.000 querce», l’opera con la quale si era presentato alla settima edizione di Documenta nel 1982. Aveva invaso la piazza davanti al Fridericianum, epicentro della grande manifestazione di Kassel, con 7.000 lastre di basalto, adottabili da chiunque volesse: con i soldi ricavati furono piantate negli anni altrettante querce nei dintorni della città tedesca, ciascuna segnalata dalla presenza di una delle lastre. Era parte del grande progetto “Difesa della natura” che ha occupato l’artista nell’ultimo periodo della sua vita. Anche in questo caso l’Italia è stato lo scenario privilegiato, grazie al rapporto con Buby Durini e Lucrezia De Domizio Durini. Proprio a Bolognano, nel cuore dell’Abruzzo, nella tenuta dei baroni Durini, Beuys aveva trovato le grandi vasche di decantazione dell’olio che trasformerà in una delle sue installazioni più celebri, realizzata due anni prima della morte, nel 1984. Cinque vasche antiche di tre secoli, tutte scavate a mano nella pietra, che Beuys aveva sigillato con una lastra di arenaria, tenuta sempre bagnata con l’olio. Se le vasche inevitabilmente richiamano l’immagine dei sepolcri, la pietra unta diffonde un profumo e dei cromatismi cangianti che restituiscono l’esperienza di un ciclo di vita che continua. È un’opera rituale, dove quelle pietre sempre vive, riscattano la squadratura brutalmente risolutiva delle vasche. Nella sala del Kunstmuseum di Zurigo, dove “Olivestone” è conservata per donazione di Lucrezia Durini, l’opera è accompagnata da una piccola tavola quattrocentesca con una Deposizione nel sepolcro: un’associazione che romanda a quel binomio caro a Beuys, “rivoluzione/resurrezione”.

Articolo pubblicato su Il Manifesto, 11 maggio 2021