L’editoriale del prossimo numero di Vita. Pensieri positivi dalla Biennale

Al centro del percorso della Biennale veneziana di quest’anno, il curatore Daniel Birnbaum ha voluto fare un colpo di teatro. Nello spazio più grande del magnifico edificio delle Corderie (un capannone ante litteram…) ha chiesto all’artista camerunense Pascal Marthine Tayou di immaginarsi la fisionomia di un villaggio globale. L’idea ci stava, visto che il titolo (molto bello) di questa Biennale è «Fare mondi». Tayou non si è fatto pregare e non ha tenuto a freno la sua immaginazione. Così ci si ritrova in mezzo a un gruppo di capanne africane (foto sopra), tra crocchi di persone che confabulano (realizzate con i materiali più impensati e fantasiosi), mentre il volume assordante di video che proiettano immagini globali, completa la dimensione di spaesamento. Ai margini del villaggio, piloni bianchi in polistirolo, da cui spuntano chiodi arrugginiti, raffigurano crudamente le bruttezze incompiute che la modernità scarica ad ogni latitudine. Prima di uscire si scopre che un’immensa cascata di carta macinata scende a valanga dal soffitto. Non è maleodorante, ma rappresenta l’assedio della discarica. Che Tayou sia un artista di talento lo dimostra il fatto che quando si passa oltre, si è tentati di ritornare sui nostri passi, perché ci è affezionati a quel villaggio, perché in fondo riconosciamo davvero qualcosa di casa nostra.

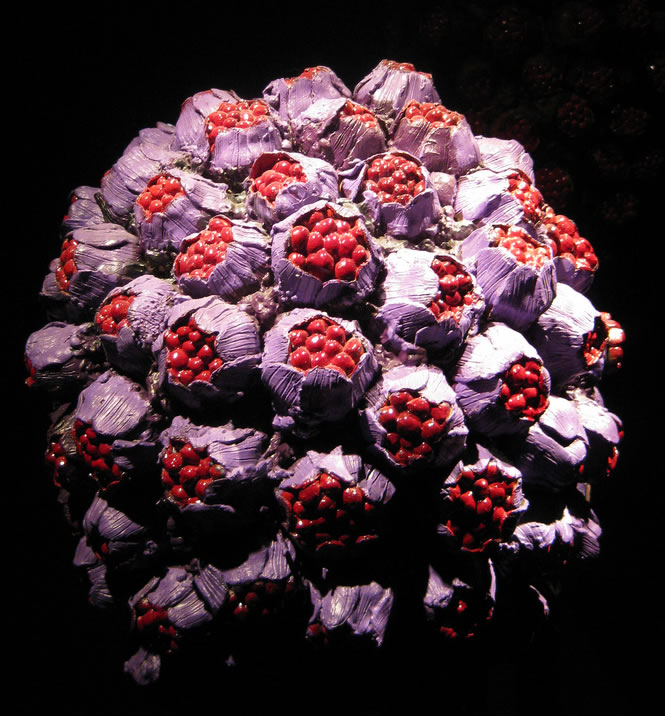

Qualche campata più avanti, la Biennale riserva un’altra sorpresa. In uno spazio reso buio, s’accendono e si spengono, come palpitando, decine di lucine. Sono gli elettrodomestici con cui un artista questa volta cinese, Chu Yun, ha popolato quello spazio (foto sopra). Nel buio, all’inizio, l’occhio non li scorge. Poi, man mano che si palesano ti prende quasi un po’ di commozione. In fondo sono strumenti del nostro quotidiano. Dobbiamo a loro un po’ del nostro benessere. E poi parlano un linguaggio universale.

Tutto questo e tanto d’altro accade in una Biennale in cui l’arte gioca le sue carte per farci aprire gli occhi, per stabilire connessioni, per farci amare e apprezzare il mondo in cui viviamo, per quanto complicato sia. È un tentativo generoso, a tratti trascinante, che colpisce perché è privo di risentimenti verso il presente. Semmai prende in contropiede per un’energia lirica innescata nei modi che meno ti aspetti: come quell’artista indiana, Sheela Gowda (foto sotto), che ha composto poeticamente una lunga e altissima parete, appendendo vecchi paraurti cromati con trecce lunghissime di capelli. Potremmo continuare a lungo: ma la raccomandazione è che non vi facciate scappare l’occasione di vedere questa Biennale, che ha preso alla lettera il compito assegnatole: non si limita a fotografare i mondi in cui viviamo (il che sarebbe accademia), ma li spinge avanti. «Fare mondi», appunto. Un input che potrebbe benissimo diventare un programma per tutti noi, a partire da noi che facciamo Vita.

Ps: Tutto questo accade a Venezia, una città che a dispetto di tutte le Cassandre sa essere viva come poche altre città italiane. Una città non scontata, che accetta la sfida complicata di essere crocevia di flussi (i 100mila turisti al giorno), palestra di meticciato culturale, e insieme vetrina per nababbi. Giacché non si vive di sola aria…